A:目荒らしはタイルの浮きや剥落を抑制するために行います

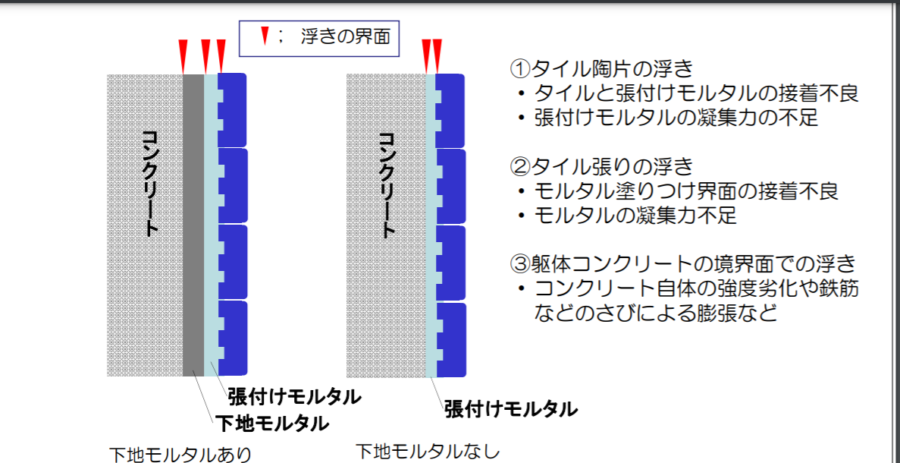

タイルの浮きや剥落は界面と呼ぶ

・タイル⇔モルタル

・モルタル⇔コンクリート

のそれぞれの境目(⇔)で起こります。

界面において、常時、地震、強風あるいは通行車両から伝わる振動、

温度変化による各建材の伸縮差によるズレが生じています。

各建材のズレは反対向きに力が作用しますので、

各材料間の接着力が破壊されてタイルの浮きや剥落が起きます。

目荒らしすることで接着力を高めます

1.目荒らし

2.MCR工法

の2種類があります。

MCR工法は新築時のみの工法ですので、

改修工事や修繕工事の際は「目荒らし工法」一択になります。

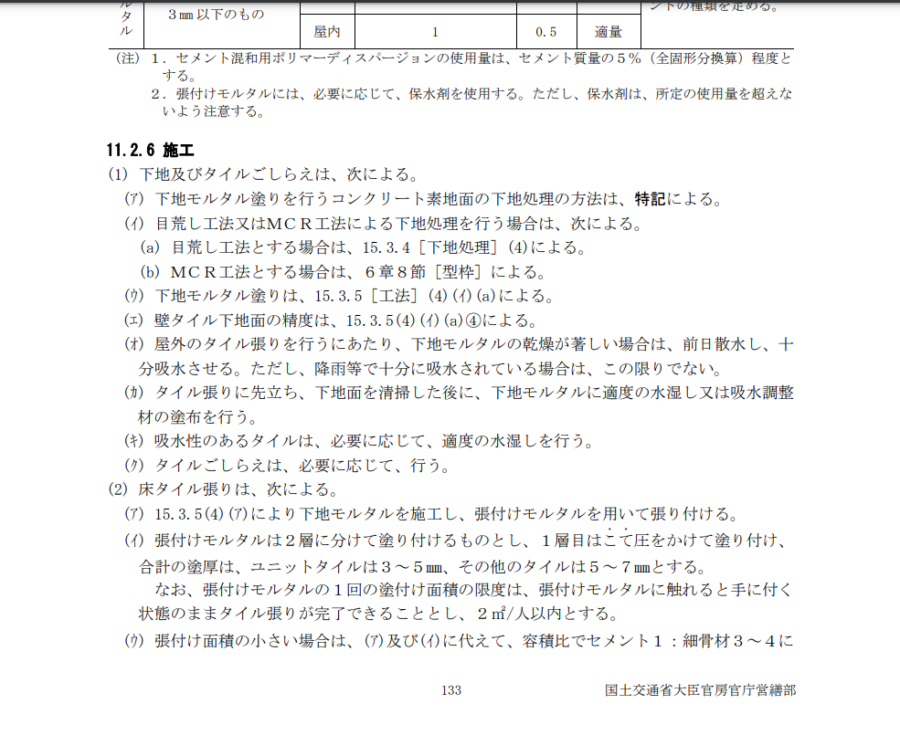

国土交通省「公共建築工事標準仕様書」

11章タイル張り

11.2.6施工に、

コンリート(モルタル)下地処理の方法の一つとして、

目荒らし工法の記載があります。

目荒らしの施工方法

目荒らしは高圧水を使って表面を荒すのが一般的です。

サンダーや電気ピックを使い、

コンクリート表面を傷つける方法もありますが、

国土交通省はこの方法を推奨していません。

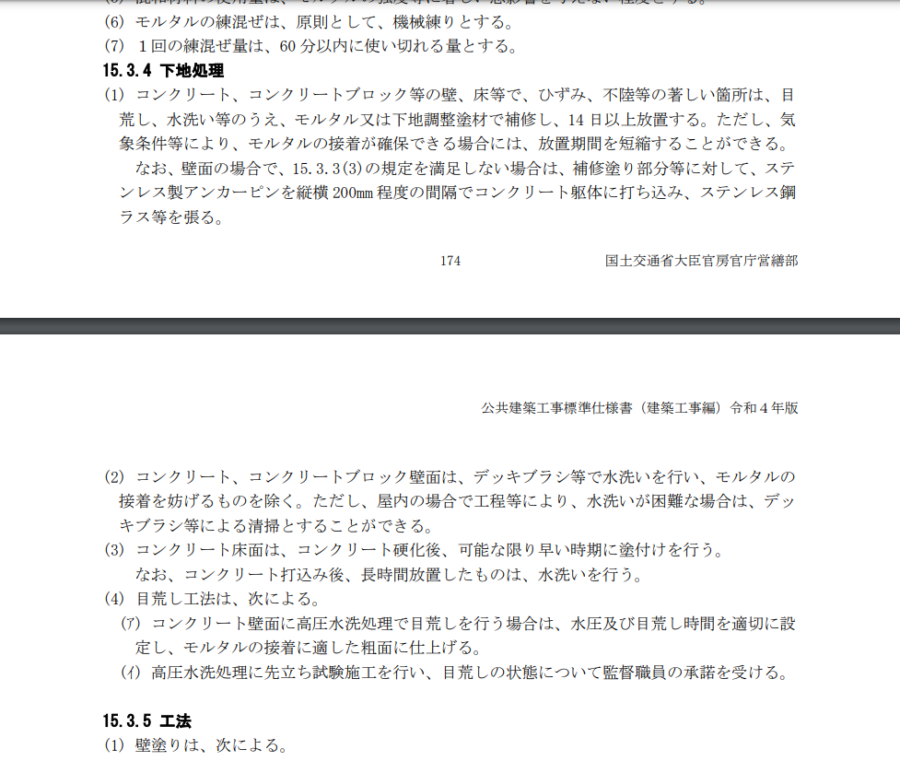

「公共建築工事標準仕様書」15章左官工事

15.3.4下地処理(4)に、

目荒らし工法と高圧水洗処理についての説明があります。

上の標準仕様書の中で見逃しがちなのですが、

目荒らし施工後かつ下地モルタルによる下地調整後、

原則14日以上の放置が必要とあります。

下地モルタルによる調整後、

数日で、次工程のタイル張りなどを行っている現場を見かけます。

適切な接着強度が発現しない状態で振動や打撃を与えることは、

接着力を大幅に損なうことになり、折角の目荒らしも無駄になります。

こうした適切な養生期間を確保しなかったことも、

タイルの浮きや剥落の原因となります。

目荒らし面積は全体の30%

目荒らし深さは5mm程度で十分です

「目荒らし面積は30%、

目荒らし深さ5mmで、

せん断力に対する耐力効果が発揮される。」とする研究論文があります。

また、

「目荒らし面積が増大しても、

あるいは目荒らし深さが増しても、

より顕著な有効性は発現しなかった。」

と結論づけています。 (令和元年 室蘭工業大学)

タイルが浮く理由の一つに目荒らし不足があり、

目荒らし不足は施工不良と言えます

タイル剥落による人的被害が増えています。

施工不良を主張するマンション管理組合さん、

地震の影響や経年劣化を主張する施工会社、

両者の争いは法廷にまで持ち込まれています。

後々のトラブルを避けるには、

自らが学び、信頼できる施工会社を選び、

施工状況を厳しくチェックすることが必要な時代となりました。

大手だからと言って信頼できる時代では無くなりつつあります。

大手建設会社の中にも知識や経験の少ない社員を多く見かけます。

建築工事標準仕様書を一度も読んだことが無い管理者や、

施工手順を理解していない現場監督が多くなりました。

そんな現場管理の変化もタイル剥落事故が増えてきた原因の一つだと考えます。